クラウドフェンディングに挑戦中!

4月5日〜4月26日まで

名前を贈る。名前を飾る。

名前を贈る。名前を飾る。自分の名前を気軽に飾れる。和紙と墨だから感じられる温かさ。自分の名前を改めてじっくりと見て、大切に日々を過ごしてほしい。

〜漢字の成り立ち〜

漢字のルーツは紀元前1300年頃。占いの結果を亀の甲羅や獣の骨に刻んだ事が始まりだと言われています。時代の変遷、権力者による文字の統一、膨大な年月を経て様々に形を変え、今私たちが目にしている漢字があります。漢字の成り立ち、元々の意味を知って、「身近な言葉」に目を向けてみると面白いかもしれません。

About me↓

https://taishinblog.com/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%ab/

今回は「雨」について。

「雨」の意味

名詞:雲の中から落ちてくる小さな水滴。あめ。

動詞:雨が降る。空から降る。ふ-る。うる-おす。

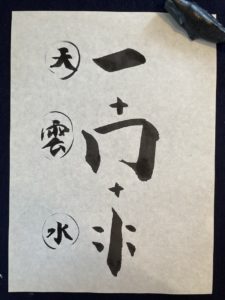

「雨」を分解

雨という漢字を分解してみましょう!

雨という漢字は、「天」「雲」「水」からできています。天に浮かぶ雲の中から水が落ちてくる様子をあらわしています。

・漢字の始まりである甲骨文(こうこつぶん)では、より雨が降っている様子を感じることができます。

・また金文(青銅器に鋳込まれた文字のこと)では、上に一のない形が多いです。

雨の見方が面白い国「日本」

日本には雨をあらわす言葉がたくさんあります。季節や雨の降り方によって呼び名が異なり、その数は400以上とも言われています!

ここではその一部を紹介します。

春

春雨:はるさめ。2月末から3月に降る、雨脚が細かい雨。

梅雨:つゆ。梅のみが熟す時期のため。

空梅雨:からつゆ。雨が少ない梅雨。

夏

神立:かんだち。神様が「雷」を使って人々に何かを伝えているという考えから、夕立や雷雨を指す。

酒涙雨:さいるいう。七夕に降る雨。雨で会えなくなった織姫と彦星が流す涙という言い伝えがあります。

秋

秋雨:あきさめ、しゅうう。秋に降る冷たい雨。

冷雨:れいう。秋の終わりに降る冷たい雨。

冬

氷雨:ひさめ。寒さの厳しい時に降る雨。雪が混ざっていることも。

凍雨:とうう。直径5mm未満の氷が降ってくること。

四季があり、自然が豊かな日本。先人たちの感性は素敵ですね。

https://taishinblog.com/2024/02/28/%e6%9c%80%e9%ab%98%e3%81%ae%e4%bb%95%e4%b8%8a%e3%81%8c%e3%82%8a%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%81%ef%bc%81%e3%80%8c%e3%83%87%e3%82%b6%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%b9vol-59%e3%80%8d/

https://taishinblog.com/2023/12/27/%e3%80%8c%e9%81%8a%e3%80%8d%e3%80%9c%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84%e6%bc%a2%e5%ad%97%e3%81%ae%e6%88%90%e3%82%8a%e7%ab%8b%e3%81%a1%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%9c/