クラウドフェンディングに挑戦中!

4月5日〜4月26日まで

名前を贈る。名前を飾る。

名前を贈る。名前を飾る。自分の名前を気軽に飾れる。和紙と墨だから感じられる温かさ。自分の名前を改めてじっくりと見て、大切に日々を過ごしてほしい。

こんにちは、戸野です。

今回は私の母校、奈良教育大学の書道科についてです。

書道を大学で専門的に学ぶというのは具体的に何をするのか。大学を選ぶ際の参考になればと思います!!

About me↓

書道家 戸野大信

1996年奈良県生まれ 私は「言葉の持つ力」を信じています。ご縁をいただいた方の心に届くものがあれば幸いです。

奈良教育大学とは

奈良教育大学は、「教員」を目指す大学で卒業の際に教員免許を取得できます。

教員免許といっても種類は様々。

小学校・中学校・高校・幼稚園・特別支援などがあります。

大学受験の際には、自分の学びたい専門分野を選択します。

例えば、

専門が国語の場合、主免許は小学校・国語。副免許で中学校・国語。

のように複数の教員免許を取得することも可能です。

私の場合は、伝統文化教育専攻書道教育専修を卒業し、

の免許を取得しています。

奈良教育大学の公式HP、取得できる免許・資格一覧はこちら↓

取得できる免許状・資格

取得出来る免許状・資格の一覧はこちらを参照してください。Tel:0742-27-9126 Fax:0742-27-9145 E-mail:nyuusi

※大学を卒業して教員免許を取得するたまには必要単位をとり、教育実習を終える必要があります。奈良教育大学の書道科に進学する場合、「書道の技術や知識を身につけたいけれど教育実習にはいきたくない!」という選択はできないので注意してください。

書道科ってどんなところ?

それではここからは、書道科についてみていきましょう!

実は全国的にみても、書道を専門的に学びつつ教員免許も取得できるところは少ないです!

多くの場合は、文学部に所属して途中から書道の講義が始まると言う流れになります。(私が知らないパターンもあるかもしれません。)

奈良教育大の特徴は、各分野の専門の先生が常駐しているところ。

書道はざっくり、漢字・仮名・篆刻・書道理論に分けることができます。

各分野の先生方が常に大学にいて知識や技術が深められるのは魅力ですね!

そして奈良教育大学の場合は、1回生からバリバリ書道を学んでいきます!!!

入学してから、講義や課題、展覧会をこなしていきます。

なんと1年間に3回も展覧会があります!

各学年で開催する 回生展

全学年とOB、OGで開催する 教育大展

そして全国規模の 高大展

こんなにあるの!?と思ったそこのあなた!

安心してください。先輩方が一から全て教えてくれます。

授業ってどんな感じ!?

大学の講義は高校と違う面白さがあります。(講義によりますが。笑)

それぞれの先生の個性があって、資料が物凄い量の人や楽しそうに講義をする人など十人十色です。

漢字

書道には、楷書・行書・篆書・隷書という書体があります。

漢字と一言でいっても書道にはたくさんの感じの書き方、書法(しょほう)があります。

その書法の中でも現代でも名筆と呼ばれるものを中心に臨書していきます。

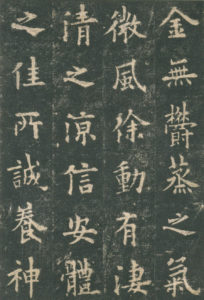

例えば、欧陽詢が書いた「九成宮醴泉銘」

(Wikipediaより引用)

この書はとても有名で、大学に入って一番最初に学びます。

ちなみに、九成宮禮泉銘は最初から最後までまで本丸々一冊書くことが講義の課題です!!!

膨大な量の半紙と時間がかかりますが、頑張りましょう!

そのほかにも様々な書体と書法を4年間で学んでいきます。

仮名

中国から伝わった漢字を元に発展したのが日本の仮名文字です。

日本の歴史のなかで個性豊かな書き手が存在し、仮名といってもいろいろな味わいがあります。

先ほどの漢字同様に仮名の名筆を解説を受けながら学んでいきます。

篆刻

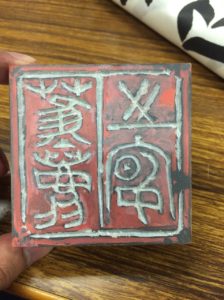

書道は書くだけではなく、印をつくる篆刻(てんこく)があります。

中国では、字を書き、墨で絵を描き、印を自分で作っていました。実に多彩ですね!

篆刻は中国で採れた石「青田石」に、下地を書き専用の彫刻刀で彫っていきます。

完成したものを押印するとこんな感じ!

この印は展覧会用なので非常大きいサイズです。

奈良教育大学には学生が主体となって篆刻を学ぶ、青泥会(せいでいかい)があります。

講師の先生を招いて合宿を開くなど、熱心に活動しています!

書道理論

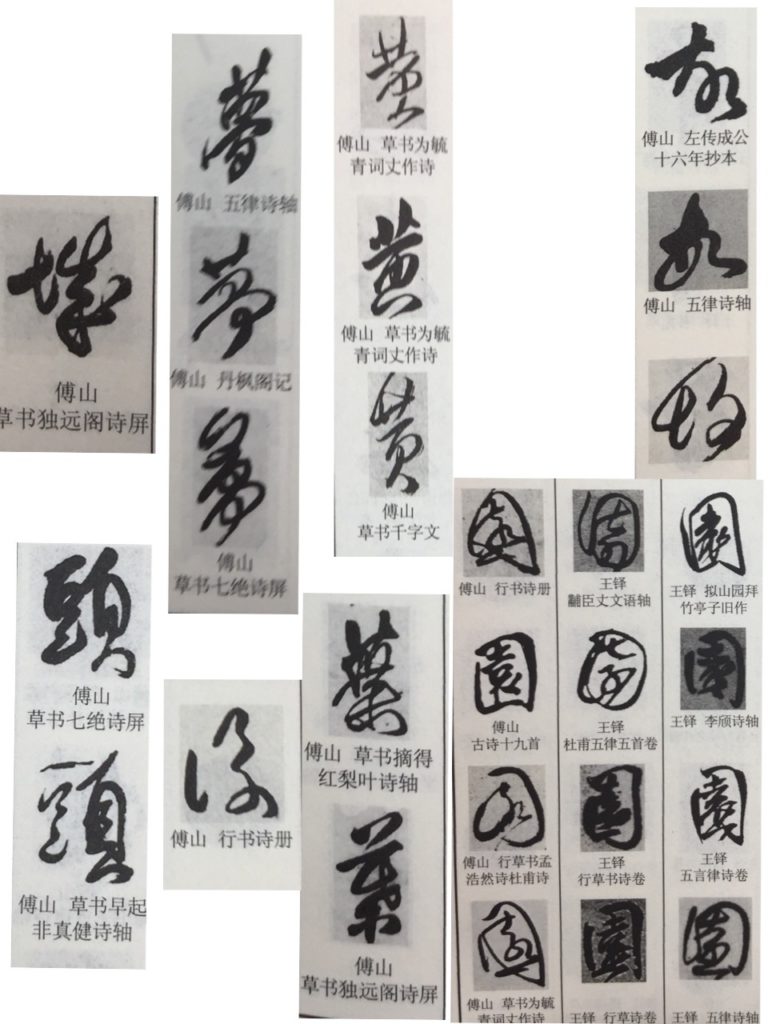

書道理論では、中国書道史・日本書道史を学んでいきます。

有名な作品だけでなく、人物や時代背景にもスポットを当てていきます。教科書に載っていないようなコアな内容にも触れることができます。

余談ですが、私が学生時代の先生はとにかく所有している作品が多かった!!!

毎時間講義の内容に合わせた様々な作品、拓本、関連する品を見ながら解説してくれました。

とてもいい経験になりました。

あんなにたくさんのものを間近でみて触れる経験は大変貴重だったと思います。

(ちなみにテストはものすごく難しかったです。笑)

講義の他にもやる事はまだまだある!

ここまででもなかなかのボリュームですが、講義以外にやらなければならない事は膨大です。

それば上記の展覧会。1年間に3つの展覧会をこなさないといけません!

ただ書くだけではないのです!!!

展覧会に出品するのは、漢字・仮名・篆刻の3点を最低でも準備しなければなりません。

しかも学年が上がると、臨書作品ではなく創作作品になっていきます!

創作とは・・・自分の好きな書法を研究して作品を作ること。

漢字作品を例にすると、次のような手順で作品を制作していきます。

集字とは、字書から様々な書き方を探し集めること。

このように作品にする漢詩の字を1文字ずつ集めていきます。

かなりの時間がかかります。

・ここまでは作品を書く工程。

奈良教育大学では作品の、裏打ち・表具を自分たちで行います。(高大展は出品するだけ)

スケジュールを組んでこれらの作業をこなしていきます!夏休みが潰れますね〜。笑

展覧会の種類は以下の通り。

回生展

回生展は大学内のホールで行います。

もちろん会場設営や配置も自分たちで考えます!

教育大展

在学生1〜4回生が展覧会を開催します。会場は会館のフロアを借りて行います。

規模も回生展より大きいです。

またOB、OGの方々も出品する一大イベントになっています。

作品制作、裏打ち、表具はもちろんのこと、会場の予約・搬入に使用するレンタカーの手配などやる事は山のようにあります。

3回生が主体となって展覧会を進めていきます!

高大展

全国の高校生・大学生が出品する展覧会です。

出品するのは基本的に、漢字・仮名・篆刻の3点。人によっては調和体(漢字仮名混じり)も出品する場合もあります。

大変です。締め切りの前はもうドタバタです。(人によります。笑)

卒業論文・作品

4年間の集大成「卒展」

書道科は卒業要件として、以下の2つが必要です。

4年間書道を学ぶなかで自分のメインとなる書風を決め、作品制作をし、自分の探求したいテーマで論文を書きます。

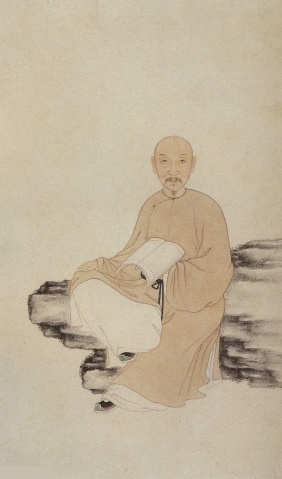

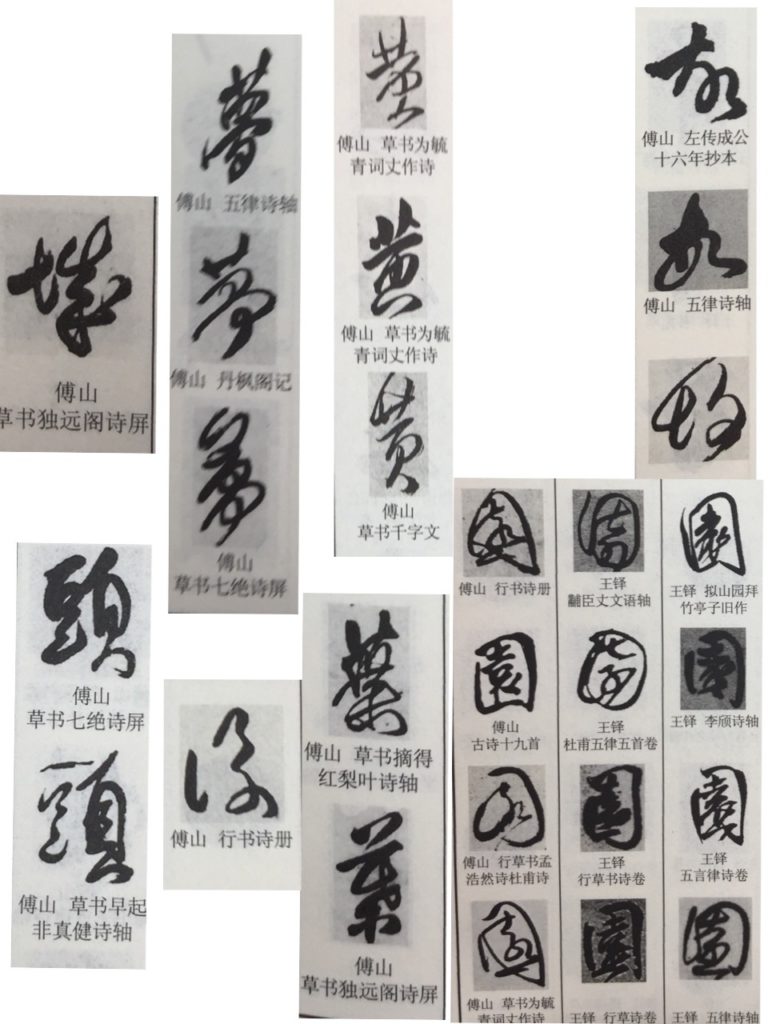

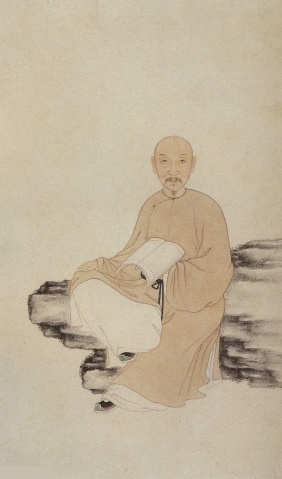

私は、傅山という人物を選びました。傅山とはこんな人です。

(Wikipediaより引用)

(Wikipediaより引用)

高校生の時、初めて傅山の作品に出会いました。そこから一目惚れです!

大学では傅山の作品を中心に勉強しました。

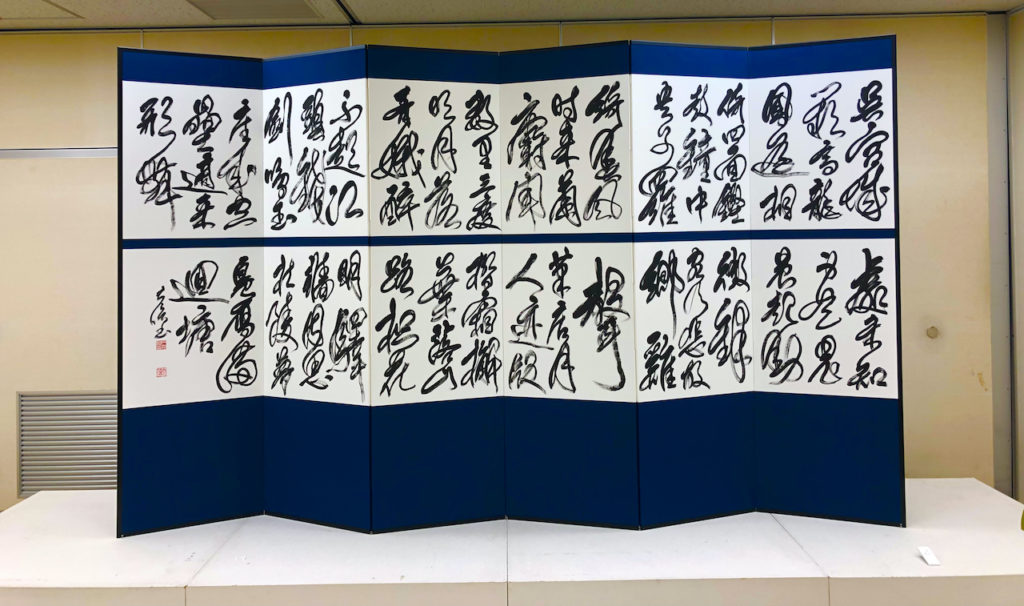

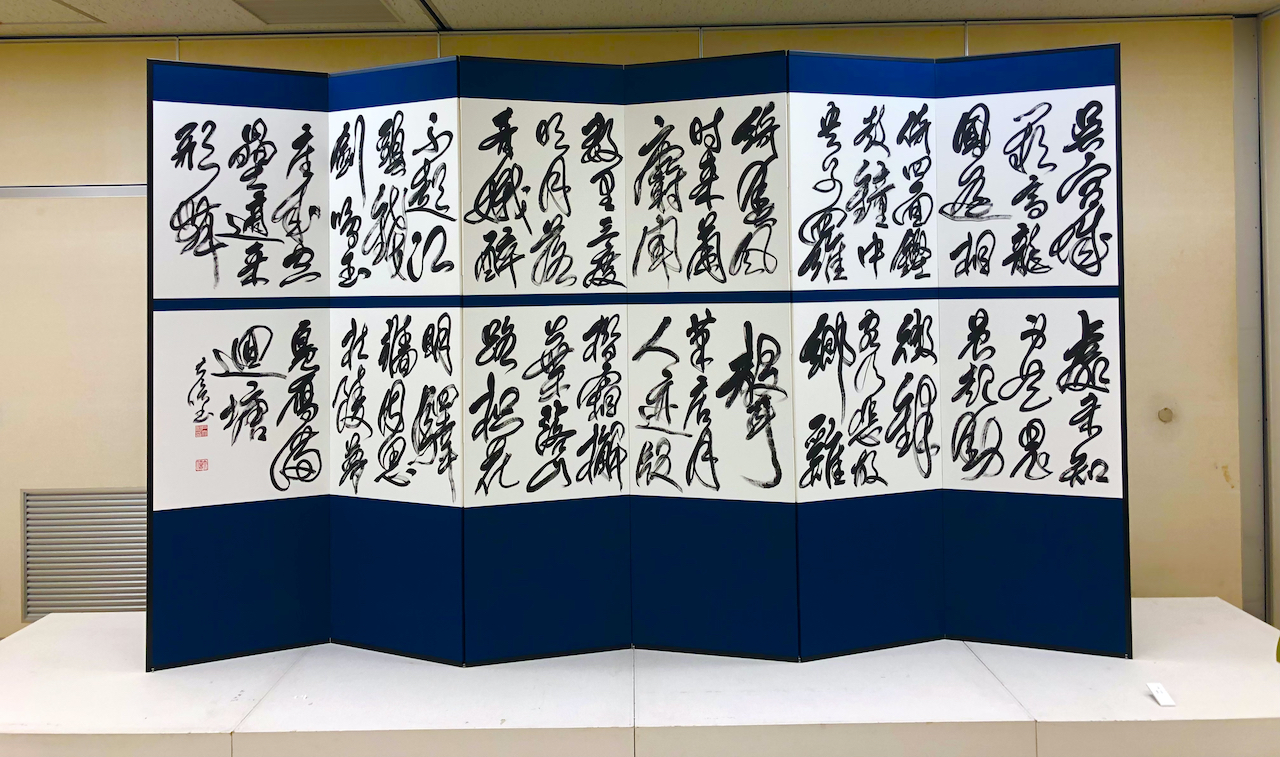

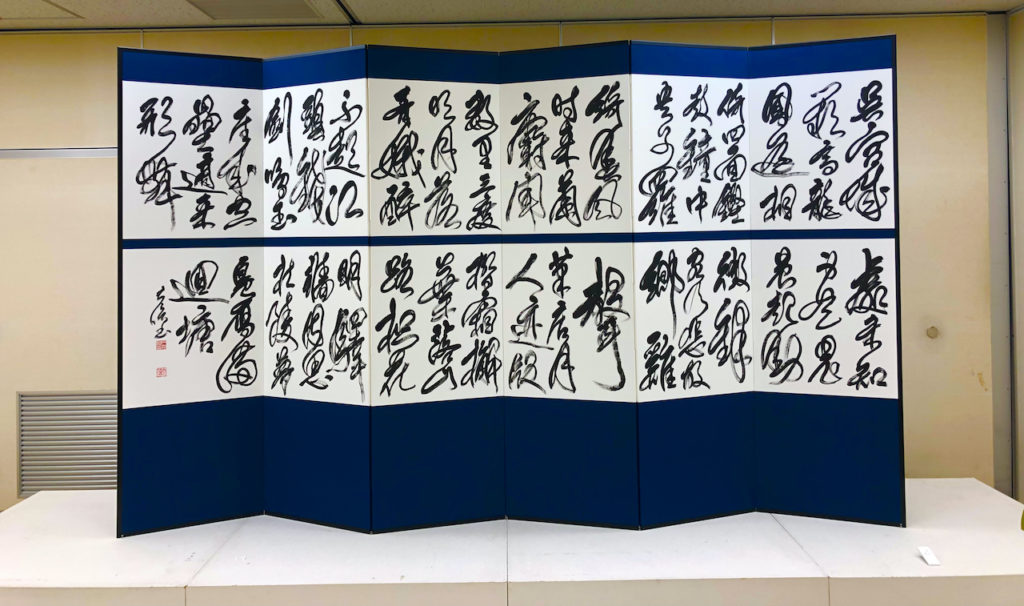

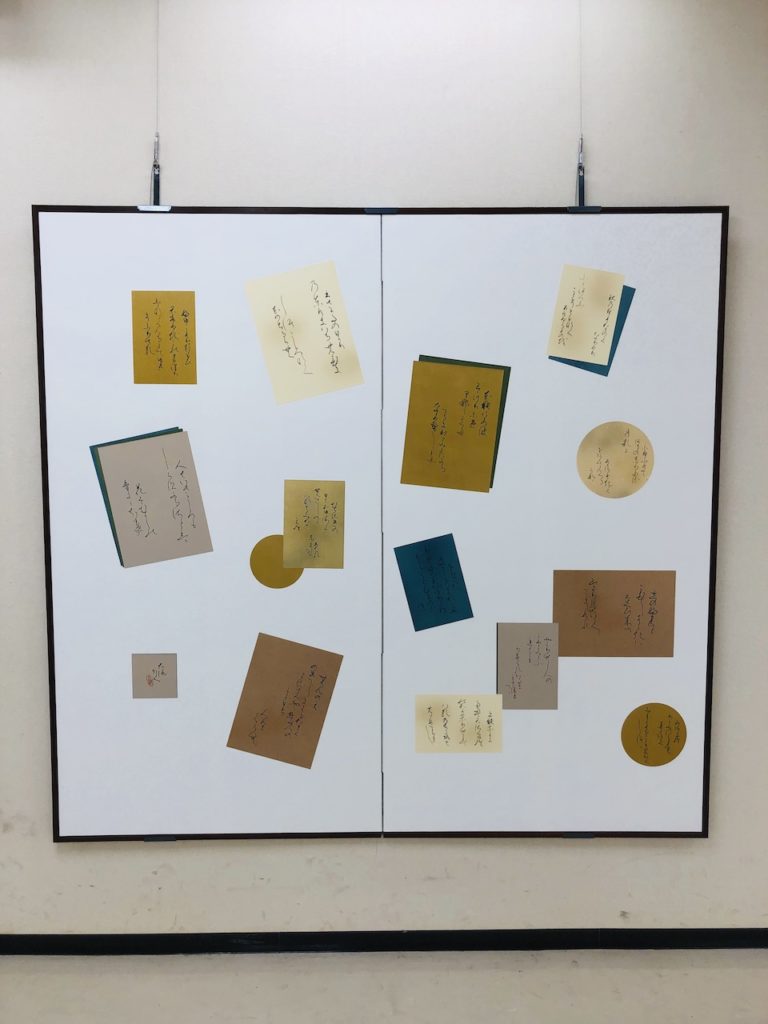

卒展の作品は、漢字・仮名・自由作品の3展。

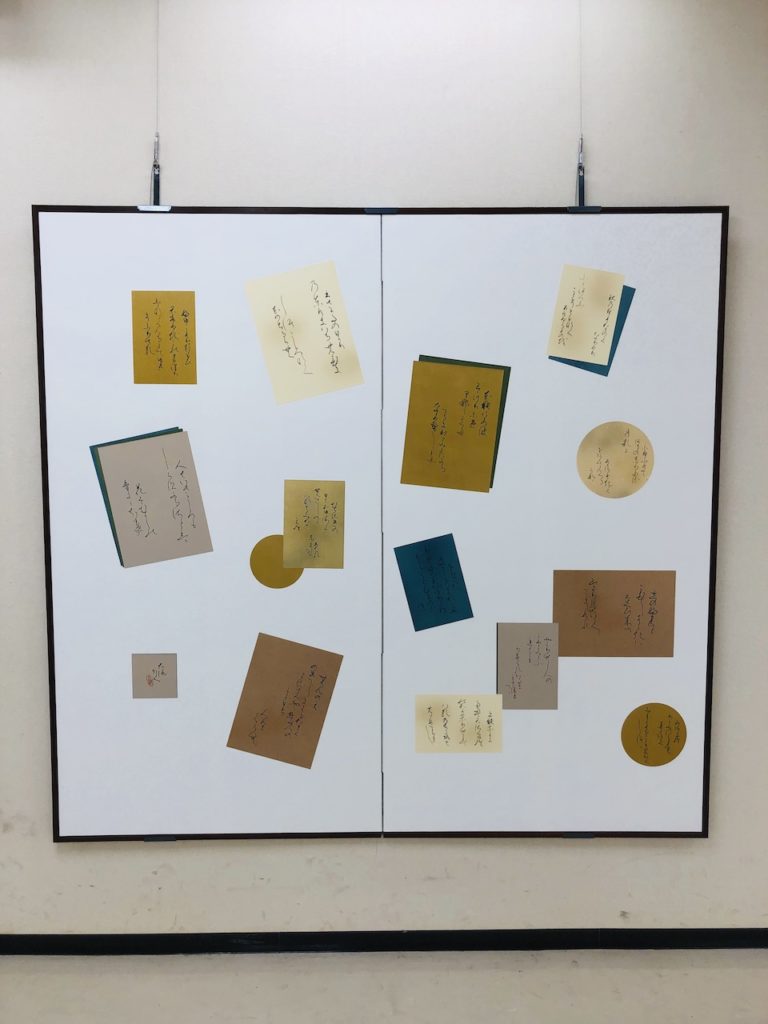

私は漢字も仮名も屏風にしました!

漢字は縦2メートル、横3,6メートルの巨大屏風。

仮名は展示のために壁掛けにしました。

こんな感じに配置をしながらやっていました。仮名は準備がギリギリでした。笑

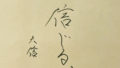

3作品目は祖母に書いたものです。

吉田松陰の「至誠」を草書で書きました。

卒展は4年間の集大成。締め切りに向けて、とにかく書きました。ただガムシャラにするのではなく、自分のスタイルを探しながら少しずつ自分の書が出来上がっていきました。

仲間たちと大学に泊まり込みで作品を書いていました。いい思い出です!

ここで必ず直面する問題について。卒展の作品を書くにあたって、端的にお金がかかります。

私の場合漢字の屏風だったので、紙が50枚10000円〜15000円。紙を2枚つなげて二段にするので一回の練習で1200円くらいかかりますね。笑

ここから更に「表具代」がかかってきます。作品のサイズ・展示方法・表具の豪華さによって大きく変わってきます。

在学中に計画的に準備をしておきましょう!

大学入試について

前述の通り、この大学では書道実技が必要です。

奈良教育大学の書道教育専修の受験には、実技試験があります。

私が受験した時は以下のような内容でした。

-

漢字(楷書) 臨書

-

漢字(行書) 臨書

-

仮名 臨書

-

創作

これらの課題を制限時間内に書き上げなくてはなりません。(正直、何度も書き直していると時間足りないですよ!笑)紙も当日配布されるものしか提出できません。練習の際は時間を意識しましょう!!

入試に向けては高校の書道の先生や書道教室の恩師の元で猛特訓しました!

半紙に換算するとざっと少なくとも1000枚は書きました!!

ただガムシャラに書くだけではダメです。高校書道の教科書に出てくる作品の特徴・技法を捉えて書く練習が必要です。

大学入学後に役に立つので、頑張りましょう!(入学してからの方が遥かに大変です。)

※あくまでも私が受験した際のことですので、受験要項をしっかりと確認してください。試験内容が変わっている可能性は十分あります。

大学生活を通して得たこと

私が大学での4年間で得た事は、「自分なりのスタイル」です。

書を学ぶにあたり、大学では過去の書家・能書家の書をベースに学んでいきます。

書く技術を養う上でそれらを学ぶ事はとても大切です。筆の使い方や選び方、腕の動かし方、線質は簡単に身につくものではありません。現代に至るまで多く人に愛され、大切にされてきた書にはそれらの技術が詰まっています。

一方で、目指すゴールがいかにその書家の字に似ているか になってしまうと少し残念に思います。

自分の書きたい字、自分に合った書き方のスタイルを仲間と共に切磋琢磨しながら、たくさん悩みながら見つけていって欲しいと思います。

もちろんそれぞれに目指すところや学びたい事は違うので一概には言えませんが。

4年間大学に通って、「やっぱり書道って楽しいな!」と思ってもらえると嬉しいです。

個展の振り返り!

こんはんば、戸野大信です。

戸野大信展「生きる」無事に終了することができました。ご来場いただいた皆様ありがとうございました😊

やりたいことをやってみたらどれだけお金がかかって、収支はどうだったのか。これからの改善点と今後の目標(とい...

嬉しいお知らせです!!!

こんにちは、戸野です。

本日はとても嬉しいお知らせです!!

素敵なご縁があり、私の作品をお宿に置いて頂けることになりました。書道家としての活動としては初めての事でして、お話をいただいた時には言葉にならない感動がありました。

...

プロフィール

書道家 戸野大信

https://taishinblog.com/2023/12/27/%e3%80%8c%e9%81%8a%e3%80%8d%e3%80%9c%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84%e6%bc%a2%e5%ad%97%e3%81%ae%e6%88%90%e3%82%8a%e7%ab%8b%e3%81%a1%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%9c/

https://taishinblog.com/2023/12/15/%e3%80%8c%e5%a4%a2%e3%80%8d%e3%80%9c%e3%81%a1%e3%82%87%e3%81%a3%e3%81%b4%e3%82%8a%e6%80%96%e3%81%84%e6%bc%a2%e5%ad%97%e3%81%ae%e6%88%90%e3%82%8a%e7%ab%8b%e3%81%a1%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%9c/

(Wikipediaより引用)

(Wikipediaより引用)